STEAM教育って具体的にどんなことをするの?

うちの子にも効果があるの?

このような疑問に答える記事です。

この記事でわかること

- STEAM教育の基礎知識

- STEAM教育の学校現場・家庭での具体例

教育系Webライターのまるです。お子さんの未来を見据えた教育について、一緒に考えてみませんか?

目次

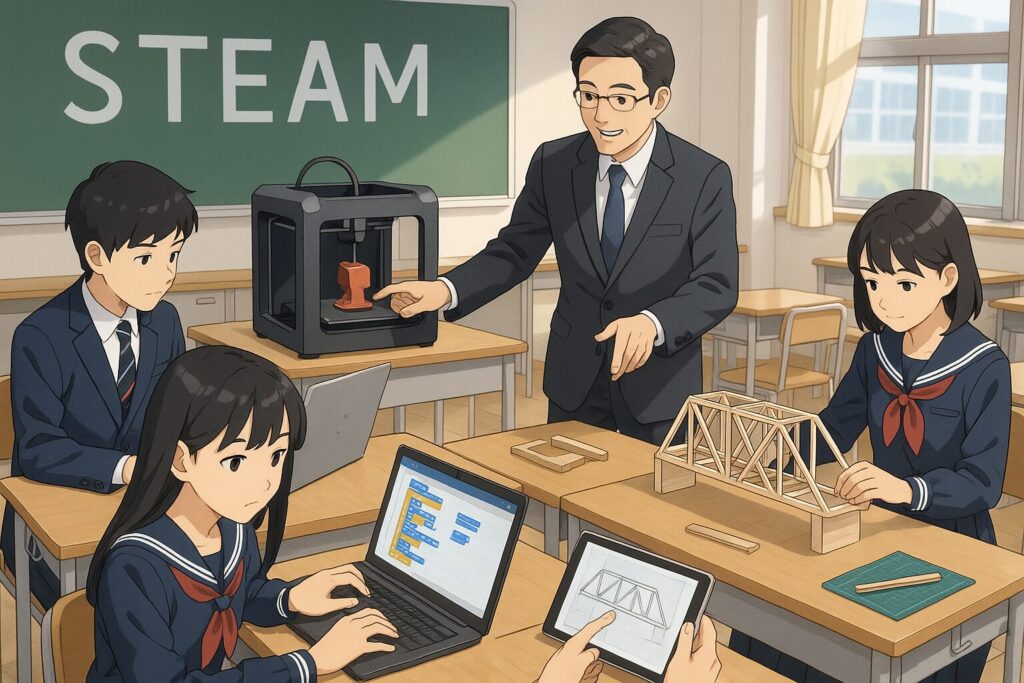

STEAM教育とは?基礎知識をわかりやすく解説

STEAM教育の基礎知識と、注目されている理由を解説します。

STEAM教育の定義

STEAM教育とは、以下の5つの分野の頭文字を取った教育アプローチです。

- Science(科学):実験や観察を通じて自然現象を理解する

- Technology(技術):コンピューターやデジタル技術を活用する

- Engineering(工学):設計や製作を通じて問題解決を行う

- Art(芸術):創造性や感性を育み、表現力を高める

- Mathematics(数学):数量的な関係を理解し、論理的に考える

従来の教育では、これらの分野は別々の教科として学習していました。しかし、STEAM教育では、これらの分野を統合的に学ぶ「教科横断的な学び」を重視します。例えば、数学で学んだ図形の知識を使って科学実験を行い、その結果をコンピューターで分析し、アート作品として表現します。

STEAM教育が注目される理由

STEAM教育が注目される背景には、急速に変化する社会情勢があります。AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)などの技術革新により、単純な知識の暗記だけでは対応できない複雑な問題が増えています。

さまざまな分野の知識を組み合わせて新しい解決策を生み出す「創造性」と「問題解決力」が不可欠です。STEAM教育は、子どもたちがこれらの力を身につけるための教育方法として期待されています。

また、文部科学省が2018年から推進している「Society 5.0」(仮想空間と現実空間が融合した社会)の実現に向けて、新しい価値を創造できる人材の育成が急務となっています。

STEM教育との違い

STEAM教育の前身には「STEM教育」がありました。STEM教育は、Science(科学)・Technology(技術)・Engineering(工学)・Mathematics(数学)の4分野を統合した教育アプローチです。

STEAM教育とSTEM教育の違いは「Art(芸術)」が加わったことです。この「Art」は、単なる美術や音楽だけでなく、デザイン思考、人文科学、創造性、感性など、より広い概念を含んでいます。

AIやロボットが発達する未来において、論理的思考力だけでなく、人間らしい創造性や感性がますます重要になると考えられています。そのため、技術的なスキルと創造的な思考力の両方を育むSTEAM教育が注目されているのです。

STEAM教育のメリット

STEAM教育に取り組むメリットを3点解説します。

メリット1:スキルが身につく

STEAM教育を通じて、子どもたちは以下のスキルを身につけられます。

創造性と問題解決能力:複数の分野の知識を組み合わせて、新しいアイデアを生み出す力が生まれます。例えば、環境問題を解決するために、科学的な知識と技術を活用し、アートの手法で分かりやすく表現するといった統合的な思考が可能になります。

批判的思考力:情報を鵜呑みにせず、様々な角度から検証し、自分なりの結論を導き出す力が培われます。情報過多の現代社会において特に重要なスキルです。

協働する力:STEAM教育では、チームで課題に取り組む機会が多く、コミュニケーション能力や協調性が自然に身につきます。

メリット2:将来のキャリアにつながる

STEAM教育で培われるスキルは、子どもたちの将来のキャリア形成に大きな影響を与えます。データサイエンティスト、プログラマー、デザイナー、エンジニアなど、STEAM分野に関連する職業の需要は今後も高まると予想されています。

また、STEAM分野以外の職業においても、デジタル技術の活用や創造的な問題解決能力は重要です。STEAM教育を受けた子どもたちは、どのような分野に進んでも、変化する社会に適応できる基礎力が必要となります。

メリット3:学習意欲が向上する

STEAM教育に取り組むと、子どもたちの学習意欲が大幅に向上します。実際に手を動かして作品を作ったり、実社会の問題に取り組んだりすると、「なぜ勉強するのか」という疑問が解消され、主体的な学習態度が育まれます。

また、成功体験を積み重ねると、自信を持って新しいことに挑戦する姿勢が身につきます。生涯にわたって学び続ける力の基盤となるでしょう。

【学校現場の具体例】日本のSTEAM教育実践事例

実際の学校現場の実践例を小学校・中学校・高等学校ごとに紹介します。

小学校での実践例

小学生ならではの視点で、STEAM教育活動に取り組んでいる事例を紹介します。

兵庫教育大学附属小学校:制作意欲を高める総合学習

兵庫教育大学附属小学校には高性能PCと3Dプリンターがあり、ハードウェア(工作)制作のLab1、ソフトウェア(プログラム)制作のLab2の2教室を児童の学習に使用しています。子どもたちが課題を見つけ出し、児童ならではの視点で解決策を考案します。

例えば、とある児童が卒業する6年生を祝うため、LEDを光らせるプログラムやネームプレートを制作しました。算数で学んだ図形の知識、図工で培った表現力が統合的に活用されました。

筑波大学附属小学校:Music Blocksを活用した音楽×算数×プログラミング

筑波大学附属小学校では、経済産業省「未来の教室」実証事業として、音楽と算数、プログラミングを同時に学べる「Music Blocks」というソフトウェアを活用した授業を実施しています。

子どもたちは、ブロックを組み合わせることで音程やリズムを表現し、自分だけのオリジナル楽曲を作成可能です。この活動を通じて、数学的な規則性を音楽で体感し、プログラミング的思考を自然に身につけられます。音楽が苦手な子どもでも、視覚的な操作で音楽を作れるため、多様な学習スタイルに対応できる点も評価されています。

戸田東小学校:STEAM Labでの3Dプリンター活用授業

埼玉県戸田市の戸田東小学校では、2021年度に「STEAM Lab」を設立し、最新のデジタル技術を活用した学習環境を整備しています。3Dプリンター、ハイスペックPC、ロボットカーなどの設備を導入し、子どもたちが未来の技術に触れながら学習できる環境を提供しています。

小学5・6年生は、3D-CADソフトを使って立体物を設計し、3Dプリンターで実際に製作するプロジェクトに取り組みます。算数で学んだ図形の知識を活用し、理科で学んだ材料の性質を考慮しながら、実用的な製品を設計する過程で、知識の統合的な活用を体験します。

関西大学初等部:STEAM化ごんぎつね

関西大学初等部では、新美南吉の名作「ごんぎつね」を文学的に読み取るだけではなく、理科や社会の観点を取り入れて多角的に分析します。ごんぎつねの心理状態や生態を調査すると、子どもたちの視野が広がり理解を深められます。

STEAM化ごんぎつねプロジェクトはICT活用や教員連携により進められており、参考となる事例です。

中学校での実践例

中学校では、障害物を避けたり地震に耐えられる橋を製作したり、意欲的な実践例が見られます。

芝浦工業大学附属中学校:工学わくわく講座とロボット製作

芝浦工業大学附属中学校では、芝浦工業大学と連携し、最先端の工学技術に触れる体験講座を実施しています。中学1年生の「工学わくわく講座」では、スパゲティを使って橋を作成し、強度を高めるための構造を探究します。

中学2年生の「ロボット講座」では、リモコン操作ロボットを製作し、トーナメント形式の障害物競争を通じて、工学的な問題解決能力の育成が可能です。数学で学んだ計算、理科で学んだ物理法則、技術で学んだ機械の仕組みが統合的に活用される実践的な学習です。

熊本県立宇土中学校:架け橋プロジェクト(橋づくり)

熊本地震の経験をきっかけに始まった「架け橋プロジェクト」では、地震に耐えられる強度を持つ橋の模型制作に取り組みます。全長約30cmの橋を設計・製作する過程で、数学的な計算、理科の力学、技術科の加工技術、美術のデザイン性を統合的に活用中です。

このプロジェクトは、地域の実際の課題に基づいているため、子どもたちは学習の意義を実感しながら取り組めます。完成した橋は、耐荷力テストを行い、科学的な検証も実施されます。

聖学院中学校:情報プログラミング×他教科の融合

聖学院中学校では、「情報プログラミング」で学んだ内容を理科や数学などの他教科でも実践する統合的なカリキュラムを実施しています。理科では、石の成り立ちや火山活動を動画にまとめ、数学では、正多面体の知識を活用して3Dプリンターでオリジナル文房具を製作します。

教科横断的な取り組みにより、子どもたちは知識を単独で学ぶのではなく、実際の問題解決に活用する力を習得可能です。

高等学校での実践例

高校になると、教科横断型の学習内容となり、生徒が積極的に地域の課題を解決している様子が見られます。

兵庫県立加古川東高校:兵庫型STEAM教育

兵庫県立加古川東高校では、「兵庫型STEAM教育」として、文理融合型のカリキュラムを展開しています。家庭科の「ホームプロジェクト」では、日常生活の課題を科学的に分析し、解決策を提案します。地理歴史科では、「ビッグデータから加古川市の特徴を明らかにしよう」というテーマで、統計学とICT技術を活用した地域分析を実施中です。

保健体育科の「健康科学探究」では、健康やスポーツに関する課題を生徒が自ら設定し、文献調査や実験を通じて解決策を探究します。これらの活動は、将来の進路に関係なく、すべての生徒が参加できる内容となっています。

熊本県立鹿本高等学校:教科横断授業の実施

熊本県立鹿本高等学校では、1年生全員がSTEAM授業を受講します。自然科学分野では、体育・情報・数学・物理の教科を横断し、体力テストのデータを分析して健康の保持増進に向けた課題解決に取り組みます。

建築科学分野では、美術・地歴・情報・地学を横断し、観光を目的とした展望台のデザインの模擬コンペを実施しました。美しさと耐震性を両立した展望台の模型をグループで協働して作成し、プレゼンテーションを行いました。

高知県立山田高等学校:地域課題探究型学習

高知県立山田高等学校では、「総合的な探究の時間」を活用し、地域の課題に焦点を当てた探究活動を実施しています。生徒たちは、地域の人口減少、産業振興、環境保全などの課題を設定し、地域の関係者と連携しながら解決策を提案します。

この活動では、社会科で学んだ地域の特性、数学で学んだ統計分析、理科で学んだ環境科学、情報科で学んだデータ処理技術を統合的に活用可能です。生徒たちは、学習の成果を地域の住民や行政関係者に発表し、実際の政策提言につなげています。

【家庭でできる具体例】親子で楽しむSTEAM教育

家庭でもSTEAM教育を実践する方法があるので紹介します。

料理を通した科学実験

家庭で最も身近にSTEAM教育を実践できるのが料理です。料理は、科学、技術、工学、芸術、数学のすべての要素を含んでいます。

例えば、パンケーキを作る際には、小麦粉の量を測る(数学)、ベーキングパウダーの化学反応を観察する(科学)、フライパンの温度を管理する(技術)、見た目を美しく盛り付ける(芸術)、効率的な手順を考える(工学)といった学習が自然に組み込まれています。

「なぜ卵を混ぜるとふわふわになるの?」「どうして焼くと色が変わるの?」といった子どもの疑問に一緒に答えながら料理を進めると、科学的な思考力を育めるでしょう。

家庭菜園での観察

ベランダでのプランター栽培でも、立派なSTEAM教育になります。種まきから収穫まで、植物の成長を観察・記録すると、科学的な観察力が身につきます。

水やりのスケジュールを管理する(数学)、植物の成長に必要な条件を調べる(科学)、効率的な栽培方法を考える(工学)、成長記録をアプリで管理する(技術)、収穫した野菜で美しい料理を作る(芸術)といった多面的な学習が可能です。

また、天気や気温の変化と植物の成長の関係を調べると、データ分析の基礎も学べます。

家事の中の数学的思考

日常の家事にも、数学的な思考を育む機会がたくさんあります。洗濯物を干す際の効率的な配置を考える、買い物での予算管理、部屋の模様替えでの面積計算など、生活の中で自然に数学を活用できます。

特に掃除の時間を測定して効率化を図ったり、電気使用量のデータを分析して節約方法を考えたりすると、データサイエンスの基礎を学習可能です。

忙しい日常の中でも、これらの活動を通じて親子のコミュニケーションを深めながら、子どもの学習意欲を高められるでしょう。

さらに詳しいSTEAM教育の教材について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

【年齢別具体例】発達段階に応じたSTEAM教育

子どもの遊びや体験によって、STEAM教育の基礎が身につく場合もあります。発達段階に応じて学べる内容が異なるので、年齢別に紹介します。

幼児期(3-5歳)

幼児期は、身の回りの「なんで?」がきっかけとなり、頭が鍛えられます。

感覚を使った科学遊び

幼児期は五感を通じて世界を理解する時期です。水遊びや砂遊びは、物質の性質を理解する基礎となります。氷を溶かす実験、色水を混ぜる実験、磁石で遊ぶ活動などを通じて、科学的な現象に興味を示すでしょう。

「冷たい」「熱い」「重い」「軽い」といった感覚的な体験を言葉にすると、科学的な観察力の基礎が育まれます。また、「なぜ氷は溶けるの?」といった疑問を大切にすると、一緒に調べる習慣が身につくでしょう。

積み木・ブロック遊び

レゴブロックや積み木は、工学的思考の基礎を育む最適な教材です。バランスを考えながら高く積み上げる、決められた形を作る、自由に創作するといった活動を通じて、空間認識力や論理的思考力が鍛えられます。

作品を作る過程で、「もっと高くするにはどうしたらいい?」「倒れないようにするには?」といった問題が自然に発生し、試行錯誤を通じて問題解決能力が身につきます。

自然観察と記録

散歩中に見つけた花や虫を観察し、簡単な記録を残すと、科学的な観察力が育ちます。「今日は何匹のアリを見つけた?」「昨日と比べて花の色は変わった?」といった質問を通じて、比較や分類といった科学的思考の基礎を学びます。

観察記録を絵日記として残すと、季節の変化や成長の過程を視覚的に理解できるでしょう。

小学校低学年(6-8歳)

小学校低学年になると、簡単な実験や工作を通じて物事の因果関係を学べます。

簡単な実験と観察

小学校低学年では、より体系的な実験活動が可能になります。植物の発芽実験、身近な材料を使った化学実験(重曹と酢の反応など)、電気回路の基礎実験などを通じて、科学的な思考力を育成します。

実験の手順を記録し、結果を予想し、実際の結果と比較すると、科学的な探究プロセスを体験できます。また、失敗から学ぶことの大切さも学習可能です。

図画工作とプログラミング

アナログの図画工作活動とデジタルのプログラミング活動を組み合わせると、創造性と論理的思考力を同時に鍛えられます。例えば、紙で作った動物をプログラムで動かしたり、描いた絵をデジタル化して動画にしたりといった活動が可能です。

ScratchJr(スクラッチジュニア)などの子ども向けプログラミング環境を使用すれば、文字が読めない子どもでも視覚的にプログラミングの概念を学べます。

数の概念と測定活動

身長や体重の測定、お小遣いの計算、時間の管理など、日常生活の中で数学的な概念を活用する機会を増やします。また、料理の際の計量、部屋の大きさの測定、買い物での金額計算など、実用的な数学活動を通じて、数学の有用性を実感させます。

グラフの作成や簡単な統計処理を通じて、データを視覚的に表現する力も育つでしょう。

小学校高学年(9-12歳)

小学校高学年になると、プログラミング学習や科学実験のような複雑なプロジェクトに取り組めます。

本格的なプログラミング学習

小学校高学年では、Scratch(スクラッチ)を使った本格的なプログラミング学習が可能です。ゲーム制作、アニメーション作成、センサーを使った計測プログラムなど、より複雑なプロジェクトに取り組めば、論理的思考力と創造性を同時に育成できます。

プログラミング学習では、問題を細分化して解決する「分解」、繰り返し処理を見つける「パターン認識」、重要な情報に注目する「抽象化」、手順を整理する「アルゴリズム」といった、コンピューテーショナル・シンキングの基礎を学びます。

科学研究プロジェクト

自由研究として、より本格的な科学研究プロジェクトに取り組めます。仮説の設定、実験計画の立案、データの収集と分析、結果の発表といった一連の研究プロセスを体験すれば、科学的な探究能力が育まれます。

例えば、「植物の成長と音楽の関係」「洗剤の種類と汚れ落ちの効果」「地域の環境問題と解決策」といったテーマで、長期的な研究活動を行うと良いでしょう。

地域課題への取り組み

地域の環境問題、高齢化問題、交通安全などの社会課題について調べ、解決策を提案する活動を通じて、社会参画意識が育ちます。調査活動では統計の知識を活用し、解決策の提案では創造性を発揮し、発表では表現力を磨きます。

学習が社会とどのように関わっているかを実感し、将来の進路について考える機会も提供できるでしょう。

まとめ:自分に合っているSTEAM教育を見つけよう

STEAM教育は、子どもたちが未来社会で活躍するために必要な力を育む重要な教育アプローチです。学校現場の実践事例や家庭での具体例を紹介しましたが、すべてを再現する必要はありません。料理、家庭菜園、家事など、日常生活の中にもSTEAM教育の要素はたくさんあるので、子どもの興味に合った小さな取り組みからスタートしましょう。

また、お子さんが学校でSTEAM教育を受けている場合は、どのような授業だったかを聞き、家庭でも関連する活動を一緒に行えば、学習効果を高められます。忙しい日常の中でも、親子の対話を深めながら、未来を見据えた教育を始めてみてくださいね。